- 河南

- 上海

- 重庆

- 河北

- 山西

- 内蒙古

- 辽宁

- 吉林

- 黑龙江

- 江苏

- 浙江

- 安徽

- 福建

- 江西

- 山东

- 东北

- 西部

- 湖南

- 广东

- 广西

- 海南

- 四 川

- 贵州

- 云南

- 西 藏

- 陕西

- 潍坊

- 新疆

- 宁夏

- 湖北

- 淮安

- 南方

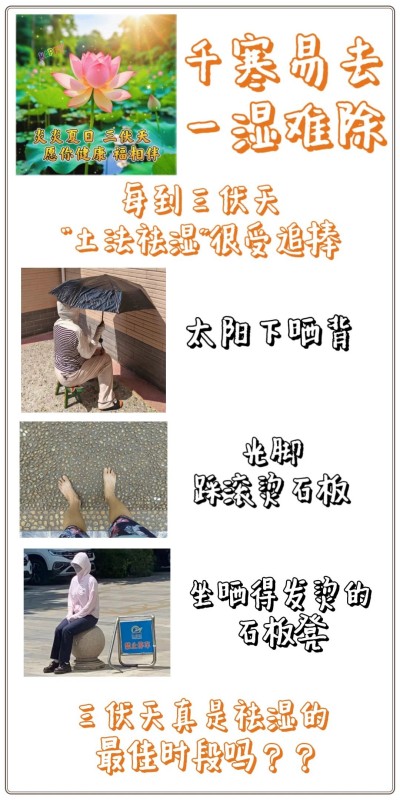

今年的三伏天从7月20日开启,至8月18日收尾,这30天,高温与高湿交织,闷热的天气,人体容易被外湿“缠上”:汗水黏在皮肤上甩不掉,脸泛油光、脑袋昏沉、腿脚发沉——多是湿邪惹的祸。从中医视角看,三伏天,人体阳气浮于体表,体内潜藏的阴寒湿邪相对“外显”,这时借助外界旺盛的阳气顺势驱邪,往往能事半功倍。

因此,三伏天的确是祛湿的黄金期!不过,“黄金期”对寒湿体质的人而言是调理良机,而对其他体质,祛湿若是盲目跟风用猛力,反倒可能伤身体。

一、什么是“湿”?

中医认为“湿”并非简单等同于水,而是体内代谢不掉的“垃圾”。它就像没拧干的衣服上残留的水,夹裹着体内的代谢废弃物,带着沉甸甸、黏糊糊的质感,淤积在身体里,让人觉得沉重不适。

二、辨别自己的“湿性”体质

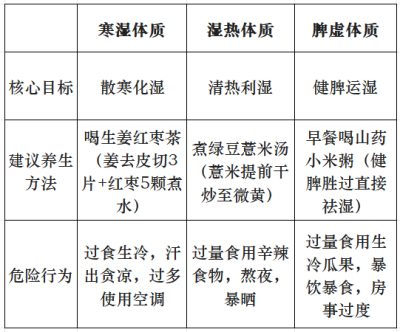

01寒湿体质者

寒湿体质者,常表现为怕冷肢凉、食欲不振,大便稀溏不成形,舌质偏淡,舌苔白腻。对这类人来说,三伏天堪称“黄金外挂期”——就像趁着大晴天晒被子,寒湿最“怕”的就是这份旺盛阳气。

02湿热体质者

湿热体质者,往往脸上爱出油、易长痘,伴有口苦口臭,大便黏滞不爽且气味重,舌质偏红,舌苔黄厚而腻。三伏天对他们而言更像一口“高压锅”:高温加持下,体内湿热如同被关在桑拿房里不断积聚,此时需格外注意“清热”,避免湿与热纠缠加重。

03脾虚体质者

脾虚体质者,多有乏力腹胀之感,脸色偏黄、身形消瘦,或是吃得不多却虚胖甚至水肿。这类体质的调理如同一场“祛湿持久战”,关键要先把“脾”养好,才能从根源上改善湿气问题。小测试:晨起握拳30秒松开,手掌若泛白久久不红润,可能是气血被湿气阻滞!

三、不同“湿性”体质的应对

科学祛湿的核心方法是适度发汗,而非暴汗。不论哪种湿气体质都建议在清晨或傍晚慢跑、快走至微微发汗,避免正午暴晒运动,忌汗出如雨。同时,保持居住或工作环境避湿防潮,空调温度≥26℃,避免直吹,淋雨后及时更衣。

注意:别狂喝红豆薏米水——薏米性寒,脾胃虚寒者容易越喝越湿!

四、中医祛湿妙招

01艾灸(适合寒湿体质)

黄金穴位:足三里(膝下四指)、关元穴(肚脐正下方3寸,约四橫指)操作:艾条离皮肤3厘米,每穴灸10分钟,每周2次。提醒:湿热体质(舌苔黄、易上火)忌用艾灸!

02刮痧/拔罐(湿热体质适用)

刮背部膀胱经(脊柱旁两指宽),出痧即停,每月1次;

03揉腹+八段锦(脾虚体质适用)

晨起喝一杯温水,睡前顺时针揉腹50下,并学习八段锦。

以上方法建议在医师面诊指导后进行

记住三要:要微汗运动,要温食健脾,要护好腰、腹、脚!

三不要:不要猛吹空调,不要猛灌冷饮,不要熬夜耗气!

中医科门诊地址:门诊四楼

科普医生

(责任编辑:林海南)